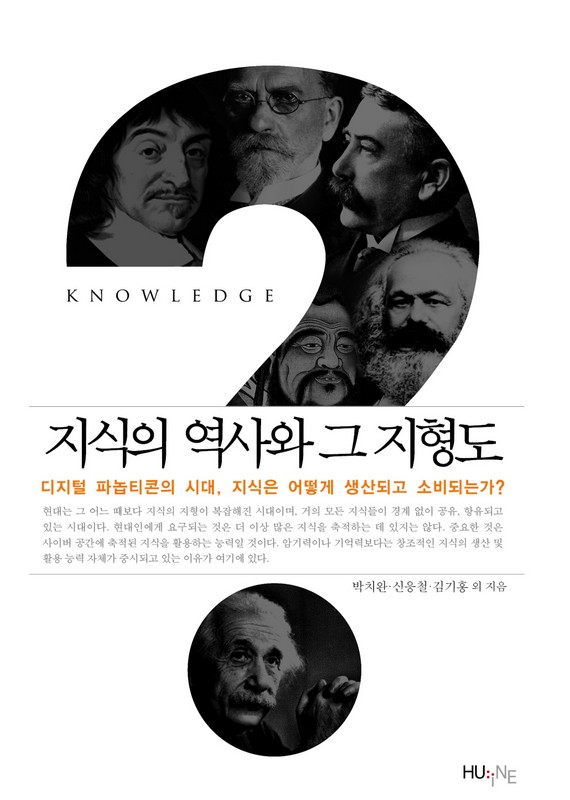

많은 이들이 현대 사회를 일러 지식기반사회, 지식정보사회라 부른다. 디지털 중심의 사회적 환경변화 및 슈퍼 자본주의 시스템의 형성과 궤를 같이 하여, 지식은 오늘날 인간의 일상과 정치·문화·경제 영역 전반에서 핵심적인 역할을 담당하고 있다. 정보를 축적하고 전달하는 기술들은 비약적으로 발전하고 있으며, 이 기술의 수준과 소유 여부에 따라 권력의 지형도가 재구성되기도 한다. 지식과 정보의 가치를 판단하는 것은 현대인들에게 요구되는 가장 중요한 역량 중 하나가 되었으며, 산업화·상품화될 만한 가치가 있는 지식을 선별하고 활용하는 능력 역시 널리 주목받고 있다. 이러한 차원에서 지식이 21세기 인류 사회의 권력과 부를 창출할 것이라는 예측은 이미 현실화 되었다고 해도 과언이 아니다. 이 책은 이상에서 제시한 문제의식을 가지고 지식의 지형도를 종합적으로 그려보기 위해 기획된 것이며, 구성은 다음과 같다: 제1부: 지식의 역사와 입론, 제2부: 지식과 인간 사회, 제3부: 지식기반사회와 문화콘텐츠, 제4부: 동서양의 지식관 비교. 그리고 이와 같은 4개의 대주제 하에 16개의 세부적인 주제를 참여 집필진의 전공 영역별로 나누어 담았다.

한국외국어대학교 철학과/대학원 글로벌문화콘텐츠학과 교수. 프랑스 부르고뉴대학교에서 베르그송의 방법론 연구로 박사 학위를 받았다. 대학에서는 주로 비주얼컬처, 글로컬문화, 상상력 관련 강의를 하고 있다. 저서로는 『키워드 100으로 읽는 문화콘텐츠 입문사전』(공저), 『한국인의 일상과 문화 유전자』(공저) 등이 있으며, 논문으로 「글로컬 시대가 요구하는 지식의 새로운 지형도」 등이 있다.